清脆的童音,在革命纪念馆里讲述贺龙的故事;流域治理的活水,润泽江汉千亩良田;田间地头的“积分超市”,悄悄攒起了村民的文明习惯……

近年来,荆州市聚焦阵地建设、理论武装、文化传承、移风易俗,深化拓展新时代文明实践中心建设,以创新载体夯实文明乡风精神沃土,将正确价值导向植入群众心中,让文明新风遍拂广袤田野。

荆州市在洪湖岸边开展“洪湖渔民感党恩”百姓宣讲暨“文明洪湖 水乡新风”文明风尚提升行动(石磊/摄)

目前,荆州共有全国文明村镇28个,省级文明村镇69个,市级文明村镇166个,县级文明村镇1182个。荆州区八岭山镇铜岭村等6个村获评中国美丽休闲乡村,沙市区观音垱镇坮林村、松滋市洈水镇九岭岗村等12个村镇跻身全国乡村治理示范村镇行列。

乡风有新声

“贺龙爷爷的队伍,就在这芦苇荡里跟敌人周旋……”2025年洪湖市“红领巾讲解员”大赛上,26位参赛选手重温峥嵘岁月。讲的是自家屋场边的纪念馆,是洪湖水变得清亮,是村里新盖的小楼房……这已是洪湖连续第3年举办此类比赛,在这片革命老区,红色故事从未断流。

荆州洪湖市举行“红领巾讲解员”大赛 (汪飞/摄)

红色文化是凝聚民族力量、坚定文化自信的精神源泉。如今,荆州各类红色活动走进百姓生活,成为推进乡风文明建设的强力引擎——

沙岗镇以打造红军街特色地标为目标,充分激活本土红色元素,对红军广场的植被、街区建筑墙体彩绘和文化场景进行整体升级,将其打造成为思想政治课堂的“2.0版本”。 松滋刘家场镇组建由老党员、退休教师、返乡青年构成的多元化红色宣讲团,以“情景党课”等沉浸式形式,深入村组、校园、企业开展宣讲。

石首桃花山鹿角峰下,3株400余年的黄芯树撑开如盖浓荫,当地中小学借“情景党课”与研学旅游等项目,让“红军树”的故事代代相传……

荆州松滋市刘家场镇宣讲团成员胡颖在红四军军部、红二军团部部旧址为镇初级中学学生宣讲红色故事(刘霖珂/摄)

与此同时,荆州以家风建设为抓手,挖掘红色家风故事,让榜样的力量融入日常生活。荆州区马山镇蔡桥村村民朱大军家族四代参军,祖父牺牲时担任游击大队大队长,父亲作为烈士独子仍毅然从军。这份流淌在血脉里的担当,不仅体现在守卫疆场,也融入了建设家乡的点滴。

去年村里招募志愿者成立督查队,动员村民拆除违规乱建,朱大军率先报名,用行动示范、用话语感召,带动村民纷纷参与。铁皮雨棚轰然拆除,文明乡风的新标杆就此树立。这种融入骨子里的自觉,正是红色热土涵养出的最质朴而深厚的乡风文明。

老区不老,风华正茂。荆州还策划“洪湖渔民感党恩”百姓宣讲、“勿忘先烈”红色宣讲等多个项目,创新开展“红色讲解员”公益培训,带动了更多的身边好人、道德模范和文明家庭成为爱国主义教育基地的义务讲解员。让红色活动成为留住乡情乡愁、汲取前进力量的重要载体。

绿风起处万象新

仲夏时节,走进江陵县熊河镇,白墙灰瓦相映,绿树迎风而立,水泥路平坦宽阔,文化广场洁净亮丽。很难想象,这里曾是垃圾围村的模样——熊河村常年焚烧秸秆,黑烟滚滚;跃进村半旱养鸭模式导致粪污直排沟渠,恶臭扑鼻。

在文明乡风的浸润下,熊河镇村民转变观念,从“要我改”转向“我要改”。全镇迅速行动,累计归整房前屋后杂物堆3000余处,疏浚沟渠32公里,改造卫生厕所8163户……一系列举措落地,昔日“痛点”变为今日“亮点”,农村人居环境实现美丽蝶变。

这样的改变不止发生在熊河。2023年,监利市汴河镇王小垸村启动千岛湖湿地公园项目,村民自发投工投劳,仅用两年时间,在湖中垒起了700余座生态小岛。这些小岛,不仅构筑了湿地生态屏障,更为文旅产业发展打下基础。眼见家园变美,村民建设热情愈发高涨。他们乘势而上,刷黑了全村第一条柏油公路,崭新的道路不仅联通了村庄与远方,更拓宽了致富的门路。

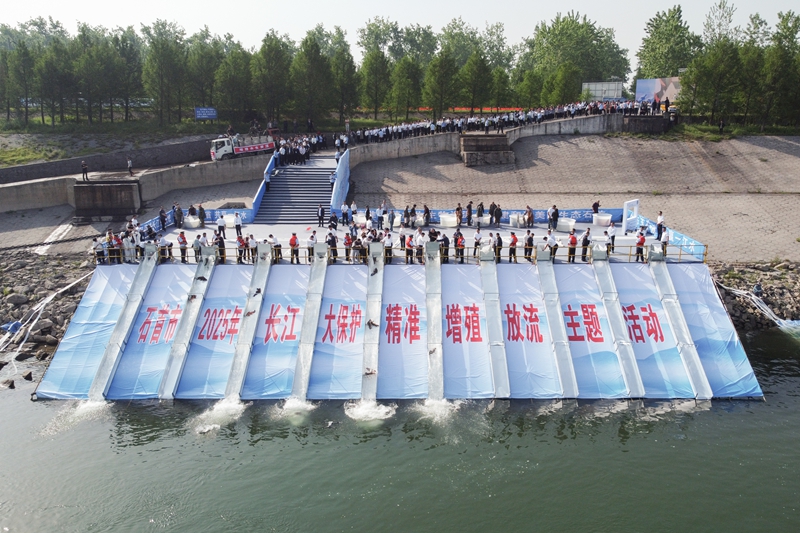

荆州石首市举行长江大保护精准增殖放流主题活动(王子原/摄)

这些村落的生动实践,正是荆州市推进洪湖流域综合治理的缩影。2024年以来,荆州市中心城区及江陵、监利、洪湖等县市区坚持科学系统治理理念,强化督查考核,通过科学调控水位、晒湖育草补种,恢复湖区植被超16万亩。同时,持续推进控源截污、活水修复,推动洪湖水质显着改善——2024年底总体水质由V类提升至Ⅳ类,实现“降磷退V”和“一年有起色”目标,2025年上半年水质稳定在Ⅳ类及以上,创下近五年最好水平。

生态红利沿长江传递。石首市天鹅洲生态旅游开发区内,微风轻拂,芦苇摇曳,一只江豚尤为活泼,紧跟着母亲跃出水面,又瞬间落回江面。这个珍贵的画面背后,是三户街村、沙口村村民的主动守护。在“江豚奶爸”丁泽良的带动下,村民组建巡护队,巡江岸、清渔网、劝退非法捕捞,让偷渔盗猎等陋习基本杜绝。与此同时,石首市同步推进拆除非法矮围、严控岸线开发、实施水系连通和植被恢复等关键工程,为这些世界级濒危物种筑起更安全的港湾,一幅人与自然和谐共生的生态画卷,在长江之畔徐徐铺展。

生态向好更孕育希望。研学旅行、生态观鸟、有机种养等绿色产业蓬勃兴起,家乡的绿水青山和美好前景,正吸引着越来越多的外出青年返乡创业。

新风破“茧”润家园

“现在就是个面子!刚开始送情50、100元,现在动辄上千……”公安县闸口镇同强村“古树夜话”现场,村民的肺腑之言,道出了人情债的重压,也点明了移风易俗的紧迫性。

荆州推进移风易俗,既靠“硬”约束,也凭“巧”方法。“硬”在立规矩、树红线。在监利市荒湖管理区,各村村规民约的公示墙就是“硬杠杠”:红白事,宴席不过10桌,礼金不超200元。23个“四会”组织(红白理事会、道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会)协同发力,136名乡贤、老党员化身“文明管家”,让规矩落地。“巧”在强激活、润人心。村头“信用积分超市”里,酱油、肥皂、脸盆明码标“分”。村民参与清洁家园、调解纠纷、简办婚丧嫁娶等文明行为均可攒积分兑换。截至目前,该管理区已发放积分12万分,兑换物品价值8万元,让文明行为有了实实在在的“甜头”。

荆州市公安县“黄山晓黛”生态旅游季活动现场, 演员表演传统民俗婚礼《花轿出行》 (公安县融媒体中心供图)

刚性约束与柔性激励结合,让荒湖管理区婚丧嫁娶平均支出下降40%。沉重的“面子账”轻了,文明新风正拂过田野,浸润心田。荒湖区的生动实践,如同投入湖面的石子,激起了荆州市移风易俗工作的层层涟漪。

近年来,荆州以“文明实践集中活动日”“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动等为载体,组织宣讲员开展厚养薄葬、移风易俗微宣讲,发动文艺志愿者编排《注重厚养不铺张》《大操大办害处多》《八斤肉》等原创乡土节目,举办文艺汇演,号召群众摒弃陈规陋习、践行文明理念。

为巩固移风易俗成效,荆州市依托文明实践阵地,组织文化文艺志愿者开展“大地欢歌·荆楚四季春晚”“文艺点亮生活”“荆楚红色文艺轻骑兵”等送文艺下基层活动,丰富农村公共文化服务。通过通俗易懂的“墙头文化”,将民风民俗、道德准则、科学知识、文明乡风传递到农村的各个角落。

夕阳西下,文化墙上的标语闪着光泽,乡村晒场的渔歌伴着荷香飘荡。从书本里的红色故事到代代相传的家风箴言,从“污水靠蒸发”到“碧水映柳色”,从“旁观者”到“主人翁”,荆州市正以乡风为笔、古韵为纸,擘画新时代乡风文明新图景。

[编辑:王正]

京公网安备 11010202009512号

京公网安备 11010202009512号