近年来,随着社会的转型发展,边境辖区各类社会矛盾纠纷主体、内容日益多元化和复杂化,使得基层边境派出所民警工作压力不断增大。为更好“定纷止争”促进社会和谐,西藏阿里边境管理支队坚持“矛盾纠纷化解依靠人民群众”的工作路径,全力推行人民调解制度,创设构建“加减乘除”矛盾纠纷多元联调化解模式,打造诉源治理新模式,实现矛盾纠纷不上交,风险隐患止于萌芽。

架网格,借力而为做加法

支队各级坚持把功夫用在平时,在持续推行所领导走访、民警走访等传统走访模式时,更加积极推进警民互动,广泛开展警民恳谈、相约警务室等活动,运用入户走访、上门服务、普法宣传、隐患排查等方式,不断拉近群众,累加群众感情。在此基础上,各派出所主动协调,推动形成由县人民法院统筹,乡(镇)级政法委员、派出所民警、司法所派驻人员、寺管会工作人员、律师事务所人员、村(组)干部配合,“法律明白人”“红袖标”等群防群治力量为补充的“1+6+N”矛盾纠纷调处化解网络,构建矛盾纠纷调处化解骨架。霍尔边境派出所“三所一庭”调解体系、托林边境派出所联合调处机制,多玛边境派出所扎西调解室、普兰边境派出所“一站式”矛盾纠纷调解中心等一批新型纠纷化解模式应运而生。各调解机构结合工作实际对调解工作中常见的婚姻家庭、街坊邻里、劳资劳务、民间借贷纠纷等调解方法进行学习交流,进一步提升了矛盾纠纷化解的针对性、实效性。

掐苗头,减少矛盾做“减”法

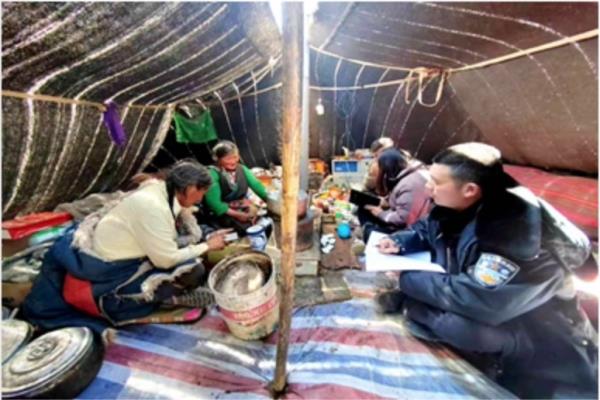

各边境派出所、网格民警坚持困难群众必走访,定期走访村(组)特困户、孤寡老人等,严格落实帮扶制度;坚持特殊群体必走访,主动走访问题青少年、刑释人员、列管对象等,着力为他们排忧解难;坚持重点人员必走访,主动走访老上访户、缠访户等,帮助解决实际困难。按照“村不漏户、户不漏人”工作要求,全覆盖摸排收集矛盾纠纷信息线索,建立矛盾纠纷台账,及时了解辖区范围内正在推进的决策事项、工程项目等实际情况,提前做好相关稳定风险方面的排查分析。同步动态研判,警务室、网格员及时通报各村(组)矛盾纠纷调处化解情况,梳理疑难重点案件,派出所定期会同政府职能部门、项目工地负责人,总结当期内矛盾纠纷化解情况及工作经验,提前研判苗头性隐患。真正做到早发现、早介入、早调解,把矛盾化解在萌芽阶段,最大限度减少矛盾发生和升级恶化。

聚合力,联调联处做“乘”法

支队通过借鉴、学习、协调、试点等有益尝试,建立推广“三级联调”机制,多元化解纠纷。对于一般矛盾纠纷,联合网格员、村(组)干部等人员就地化解,不耽搁、不拖延;对于复杂矛盾纠纷,确定专人负责,会同乡(镇)政府及村(组)干部实行联合调处,防止矛盾纠纷扩大升级;对于重大矛盾纠纷,坚持聚合民间、行政和司法“三方力量”,联合信访、综治、司法、维稳部门及村(组)干部力量,对矛盾群体、个体反映的问题联动调处、分类处理,民间力量侧重“动之以情”,行政力量侧重“晓之以理”,司法力量侧重“断之以法”,建立起综合调处的“合力”模式,合力调处化解。同时,以法治手段作为矛盾化解的兜底措施,尤其在治安调解不能达成合意时,适用相关法律法规对矛盾双方进行处罚,以实现矛盾化解的最终目的。

抓末梢,杜绝矛盾反弹做“除”法

将案(事)件回访工作常态抓,按照“谁调处、谁负责”的原则,将责任落实到人。对已办结的案(事)、已调处矛盾纠纷开展回访,认真听取群众的意见和建议,做好疏导工作,实现既调矛盾、更解心结,切实做到问题解决到位,促使纠纷调解后不反弹。广泛开展典型案例引导和普法宣传教育,以经济负担、法律后果为切入口,用图表、数据等直观易懂形式、简单通俗的语言向群众展示“民转刑”案件从发案到结案所需费用及投入的时间、精力、物力和财力和可能承担的法律后果,引导群众从经济角度增强理性思考,切实增强群众的法律意识和自我克制力,避免矛盾纠纷的演化升级,有效预防了“民转刑、刑转命”案件和肇事肇祸案(事)件发生。

在实施新一轮加强边境派出所工作三年行动计划中,阿里边境管理支队将持续推动重心下移、关口前移,切实做好“就地解决”文章,努力打通法治惠民“最后一米”,将矛盾纠纷“一站式”化解在居民的“家门口”。

[编辑:宋刚]

京公网安备 11010202009512号

京公网安备 11010202009512号